Questo post è stato scritto una settimana fa e per pura pigrizia è rimasto lì a giacere. Lo pubblico oggi perché non c'entra assolutamente niente col Natale che imperversa, quindi mi sembra il momento più adatto.

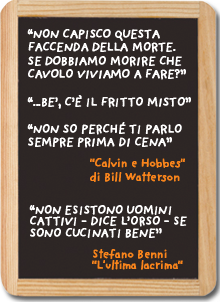

Ci sono momenti di felicità gratuita e immotivata. Oggi voglio festeggiare, dopo tanto buio, una serie inaspettata di giorni felici. Felici così, senza motivo: semplicemente sto proprio bene, e stare bene gratis è bellissimo, soprattutto se lo standard è da tanto tempo il contrario.

Da sempre sostengo che per prepararsi una cena come si deve non occorre saper cucinare. Affermazione temeraria, e che potrei contraddire già da subito riflettendo sul fatto che per fare bene cose semplici bisogna, in realtà, avere almeno una certa pratica e, soprattutto nel caso di pietanze semplicissime, essere tignosi sulla qualità degli ingredienti. Ma non scassiamoci le balle da soli! Non oggi che sono di ottimo umore, avendo passato il pomeriggio in perfetta serenità a fare aranzadas e a baloccarmi con i miei giocattoli nuovi. E quindi, dopo tanto lavorìo minuzioso di coltellini e con le narici piene del profumo di arance e miele, di mettermi a cucinare la cena proprio non ho voglia. Per fortuna in congelatore alberga un bel filettone sui 250 grammi, e nel frigo c'è tutto il resto dell'occorrente per aumentare con poco sforzo il tasso di contentezza.

Ingredienti:

- una fetta di filetto alta almeno due dita

- qualche acciuga salata (o anche sott'olio, ma di suprema qualità). VIETATA la pasta d'acciughe.

- un limone, meglio se non trattato

- due cucchiai di burro a temperatura ambiente

Affettate il limone e togliere da due fette eventuali semi.(Per questa ricetta, che con piccole puntualizzazioni ormai è diventato il mio modo preferito di mangiare il filetto, ringrazio Mammatilli, che è una super-cucinante e ne sa una più del demonio).

Dissalate un paio di acciughe e schiacciarle con la lama di un coltello (o con quello che vi pare) fino a ridurle in pasta. Amalgamatele al burro e lavorate ancora finché avrete una bella crema liscia.Spalmatela in uno strato spesso (mezzo cm) sulle fette di limone, e mettetele in freezer per qualche minuto (o in frigo per un'oretta, se siete stati previdenti).

Accendete il forno e mettete a scaldare il piatto. Fondamentale: non fatelo e capirete il perché. È così che si impara a non-cucinare e a mangiare bene - o almeno è così che ho imparato io.

Scottate il filetto sulla piastra di ghisa al grado di cottura desiderato. Avvolgetelo nella carta di alluminio, chiudete bene e contate fino a 45. Mettete la carne sul piatto caldissimo, pepate, salate. Inforchettate la fetta di limone e strofinatela sul filetto: il burro all'acciuga, con il suo retrogusto di limone, si scioglierà dolcemente, avvolgendo la ciccia con un vestitino glassato e delizioso, che (se il piatto è ancora caldo, appunto) si mescolerà al sugo che la carne andrà emettendo via via che mangiate, facendosi vieppiù squisito.